Pterigio

Lo pterigio è una patologia della superficie dell’occhio, determinata da una crescita anomala della congiuntiva sulla cornea. Questa è costituita da un tessuto fibrovascolare che cresce e si estende sulla superficie corneale progressivamente in quanto dotata di vasi propri. Si presenta sul lato nasale della cornea, quando è in altre sedi si definisce pterigoide. Se ne distingue una testa, un collo e un corpo. Si estende a ventaglio dalla la caruncola e la plica semilunare, la testa avanza verso il limbus progressivamente sulla superficie oculare dirigendosi verso la zona ottica, determinando spesso una riduzione dell’acuità visiva per induzione di un vizio di refrazione quale l’astigmatismo

Lo pterigio è una patologia della superficie dell’occhio, determinata da una crescita anomala della congiuntiva sulla cornea. Questa è costituita da un tessuto fibrovascolare che cresce e si estende sulla superficie corneale progressivamente in quanto dotata di vasi propri. Si presenta sul lato nasale della cornea, quando è in altre sedi si definisce pterigoide. Se ne distingue una testa, un collo e un corpo. Si estende a ventaglio dalla la caruncola e la plica semilunare, la testa avanza verso il limbus progressivamente sulla superficie oculare dirigendosi verso la zona ottica, determinando spesso una riduzione dell’acuità visiva per induzione di un vizio di refrazione quale l’astigmatismo

I fattori irritativi esterni sono elementi determinanti per la comparsa dello pterigio tuttavia l’eziologia e la patogenesi restano ancora in parte sconosciute. I meccanismi coinvolti nella patogenesi suggeriscono che lo pterigio sia una malattia complessa a cui contribuiscono componenti genetiche, ambientali, infettive ed immunologiche. In particolare sembra che una grande quantità di citochine pro-infiammatorie, fattori di crescita e metallo proteinasi possano essere coinvolte nelle tipiche alterazioni istologiche dello pterigio. Il tessuto dello pterigio esprime sempre le proteine p16 e di p53 (presenti in tutte le neoformazioni) sembra possiedano un ruolo nella patogenesi dello pterigio.

Tutto questo indica le ragioni per le quali lo pterigio ha come caratteristica la ricorrenza.

Lo pterigio frequentemente può recidivare, le recidive si hanno dal 3-40% dei casi

Tale patologia è nella maggio parte dei casi monolaterale o comunque si esprime in modo asimmetrico, l’evoluzione è solitamente lenta e si presenta con maggiore frequenza negli adulti dai 20 ai 50 anni.

Non ha correlazione con altre patologie locali o sistemiche. E’ considerata “endemica” nei paesi andini e nel Sudamerica ove si presenta con più frequenza, in età più precoce, spesso bilateralmente. A volte e si esprime nella sua forma più aggressiva detta “maligna”.

-

Cause

La causa pare correlata all’esposizione prolungata ad agenti atmosferici, in particolare al sole e al vento. Per questa caratteristica è una malattia che tende a colpire specialmente gli alpinisti, marinai, contadini.

-

Diagnosi

È possibile vederlo anche ad occhio nudo.

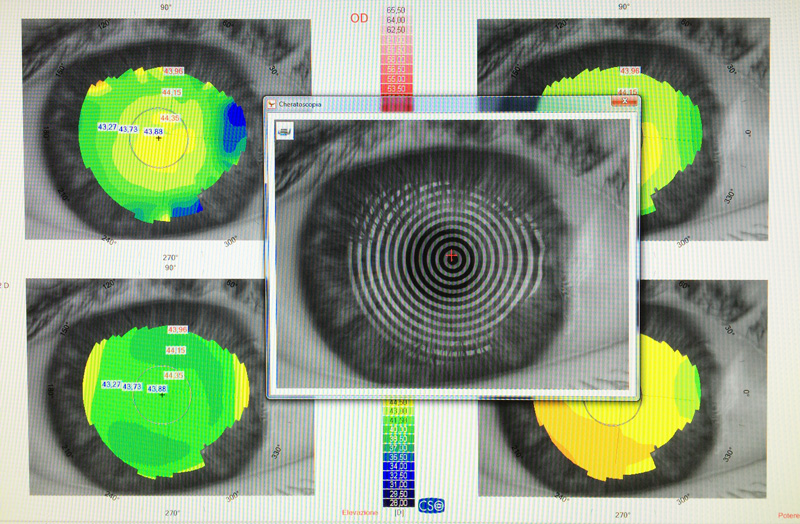

La valutazione prevede un esame alla lampada a fessura, la valutazione dell’acuità visiva, l’esecuzione della topografia corneale che, grazie all’esame cheratoscopico permette di fare una stadiazione e di determinarne l’evolutività. Le lesioni stabili spesso presentano una linea arcuata di depositi di ferro sulla superficie corneale denominata linea di Stocker.

I gradi della stadiazione sono quattro relativamente a quanti anelli cheratoscopici interessa alla variazione dell’acuità visiva si decide quando e come intervenire nella rimozione chirurgica.

Le indicazioni chirurgiche sono astigmatismi non correggibili, evoluzione con interessamento progressivo della zona ottica, infiammazioni ricorrenti non controllabili con la terapia locale e spesso per motivi estetici.

-

Prevenzione

Fondamentale è la prevenzione per chi si espone ai raggi ultravioletti. L’utilizzo di occhiali da sole a norma di legge e di colliri lubrificanti non vasocostrittori.

-

Terapia chirurgica

La terapia è chirurgica: non esistono alternative terapeutiche. Non regredisce spontaneamente. L’escissione, pur essendo l’unico metodo noto per eliminare lo pterigio, presenta un’alta percentuale di recidiva.

Nei casi in cui non vi è ancora indicazione chirurgica possono venire prescritti colliri lubrificanti o a bassa percentuale di steroidi per ridurre la sintomatologia.

Alcuni studi dimostrano che ad esempio gli antagonisti del VEGF (bevacizumab) sono in grado di inibire la neovascolarizzazione nello pterigio così come agenti immunomodulatori ed antinfiammatori (Cyclosporina A, IFN-α-2b) riducono l’infiammazione e conseguentemente la neoangiogenesi e la progressione stessa dello pterigio.

Si tratta di un intervento che si effettua in anestesia locale. Sono molte le tecniche chirurgiche oggi usate per rimuovere lo pterigio, ed è compito dell’oculista determinare quale sia la migliore per ogni caso.

Vi sono tecniche che asportano esclusivamente la lesione, ma i risultati migliori relativamente al problema della recidiva sembrano esservi con l’autoinnesto di congiuntiva sana come lembo libero o peduncolato al posto dello pterigio rimosso, applicato con una colla naturale o con dei punti di sutura riassorbibili.

Si possono applicare intraoperatoriamente farmaci chemioterapici come la mitomicina C con l’intento di inibire la crescita cellulare. A termine d’intervento viene eseguita una medicazione con terapia antibiotica in collirio e bendaggio occlusivo.

La terapia postoperatoria prevede terapie topiche in colliri medicati nei primi giorni e di colliri lubrificanti nei mesi successivi come da indicazioni del chirurgo che periodicamente deve eseguire i controlli necessari. -

Sintomi

Lo pterigio può essere privo di sintomi specifici; induce infiammazione, arrossamento, bruciore, lacrimazione sensazione di avere un corpo estraneo nell’occhio. Con l’accrescimento inducendo un astigmatismo spesso irregolare induce riduzioni dell’acuità visiva.